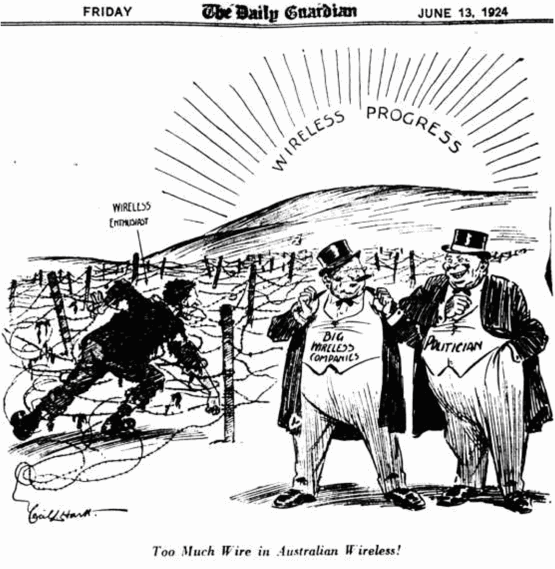

2019 möchte Commercial Radio Australia, die Lobby-Organisation der australischen Privatsender, solche versiegelten Empfänger am liebsten zurückhaben. Wenn auch nur online.

In einem Antrag an die Regierung ersucht die Organisation unter anderem um eine gesetzliche Vorschrift zur Entfernung von Links auf Radio-Livestreams und Podcasts, die “ohne Genehmigung der Content-Eigner” gesetzt wurden.

Als Grund dafür wird angegeben, dass Leute, die von anderswo auf die Livestream- und Podcast-Links klicken, überhaupt keine Notwendigkeit mehr sehen, die Websites der Radiostationen zu besuchen. Den Radio-Unternehmen würden dadurch Einnahmen aus der Bannerwerbung auf solchen Websites entgehen.

Nun ja…

Zunächst einmal besteht überhaupt keine Notwendigkeit, den Staat da mit hinein zu ziehen. Wem nicht gefällt, dass jemand auf seinen Livestream linkt, der kann ihn davor schützen. Netflix, Spotify und sogar der Apple-Dienst Beats 1 machen es schließlich vor, wie man Links auf erfolgreiche Weise schützt, so dass sie nur die Leute erreichen, die sie auch erreichen sollen. Und wer keine Links auf seine Podcasts mehr möchte, braucht nur den RSS-Feed zu entfernen und schon kann niemand mehr einen Link auf diesen Podcast setzen. Die Technologie zum Schutz von Streams und Dateien gibt es schließlich schon seit mindestens 20 Jahren.

Zweitens: Für eine werbefinanzierte Plattform ist es genau die falsche Strategie, wenn man sein potenzielles Publikum begrenzt. Die beste User-Erfahrung hat man idealerweise auf der eigenen Plattform, aber der Content sollte überall sein. Schließlich geht es nicht darum, irgendein Kleingeld mit diesen schrecklich blinkenden Bannern auf deiner Website zu verdienen, die von 30% aller Besucher ohnehin geblockt werden. Das Hauptziel sollte in der Gewinnung von mehr Hörern für deinen werbefinanzierten Content bestehen. Dort liegt das Potenzial. Und alles, was dem im Weg steht, ist die falsche Strategie.

Drittens: Das Internet ist durch Links groß geworden. Ein rechtlicher Schutz statt eines Links auf einen Livestream verstößt gegen alle Naturgesetze des Internets. Man will doch Beachtung finden, also sollte man sich freuen, wenn andere Links darauf setzen. (Gut, wenn man nicht gesehen werden will, kann man sich natürlich auch schützen.)

Viertens: Podcasts werden zu Podcasts, weil der Podcaster einen RSS-Feed veröffentlicht. Dieser Feed wird eben mit der erklärten Absicht veröffentlicht, um andere Websites und Apps dabei zu unterstützen, einzelne Folgen des Podcasts zu finden, ohne dabei jeweils um formelle Genehmigung bitten zu müssen. Podcasts verdanken ihren Erfolg der Tatsache, dass sie öffentlich sind. Wer also gegen Leute vorgeht, die auf seinen Podcast verlinken, stellt das gesamte Medium in Frage.

Fünftens: Was soll das mit der „Genehmigung der Content-Eigner“? Bei vielen Inhalten, die im Radio gesendet werden, sind nicht die Sender der Eigentümer, sondern die Plattenfirmen. Die Plattenfirmen haben die Radiosender ohnehin auf dem Kieker und werden sich freuen, dass man ihnen hiermit eine rechtliche Handhabe bietet, die es ihnen ermöglicht, auch deinen Internet-Streams den Saft abzudrehen.

Der Pressebericht spricht einige Probleme an, ist aber irgendwie weder Fleisch noch Fisch. So will man bessere Messmöglichkeiten für Werbung, weniger staatliche Regulierung, dann aber auch wieder mehr staatliche Regulierung, und natürlich Geld. Aber die rechtlichen Forderungen („verbindliche Rechtsnormen“) zu Links auf Streams und insbesondere auf Podcasts sind eine gefährliche Fehlentwicklung und zeugen von einer absoluten Unkenntnis über die Funktionsweise dieses Mediums.

Es ist enttäuschend, dass Commercial Radio Australia sich offenbar die Rückkehr zu den „Sealed Sets“ aus den 1920er Jahren wünscht. Man könnte fast schon den Verdacht hegen, dass sie sich Anregungen geholt haben aus dem einzigen Land, in dem es solche Empfänger noch gibt: Nordkorea.

Der Radio-Futurologe James Cridland spricht auf Radio-Kongressen über die Zukunft des Radios, schreibt regelmäßig für Fachmagazine und berät eine Vielzahl von Radiosendern immer mit dem Ziel, dass Radio auch in Zukunft noch relevant bleibt. Er betreibt den Medieninformationsdienst media.info und hilft bei der Organisation der jährlichen Next Radio conference in Großbritannien. Er veröffentlicht auch podnews.net mit Kurznews aus der Podcast-Welt. Sein wöchentlicher Newsletter (in Englisch) beinhaltet wertvolle Links, News und Meinungen für Radiomacher und kann hier kostenlos bestellt werden: james.crid.land.